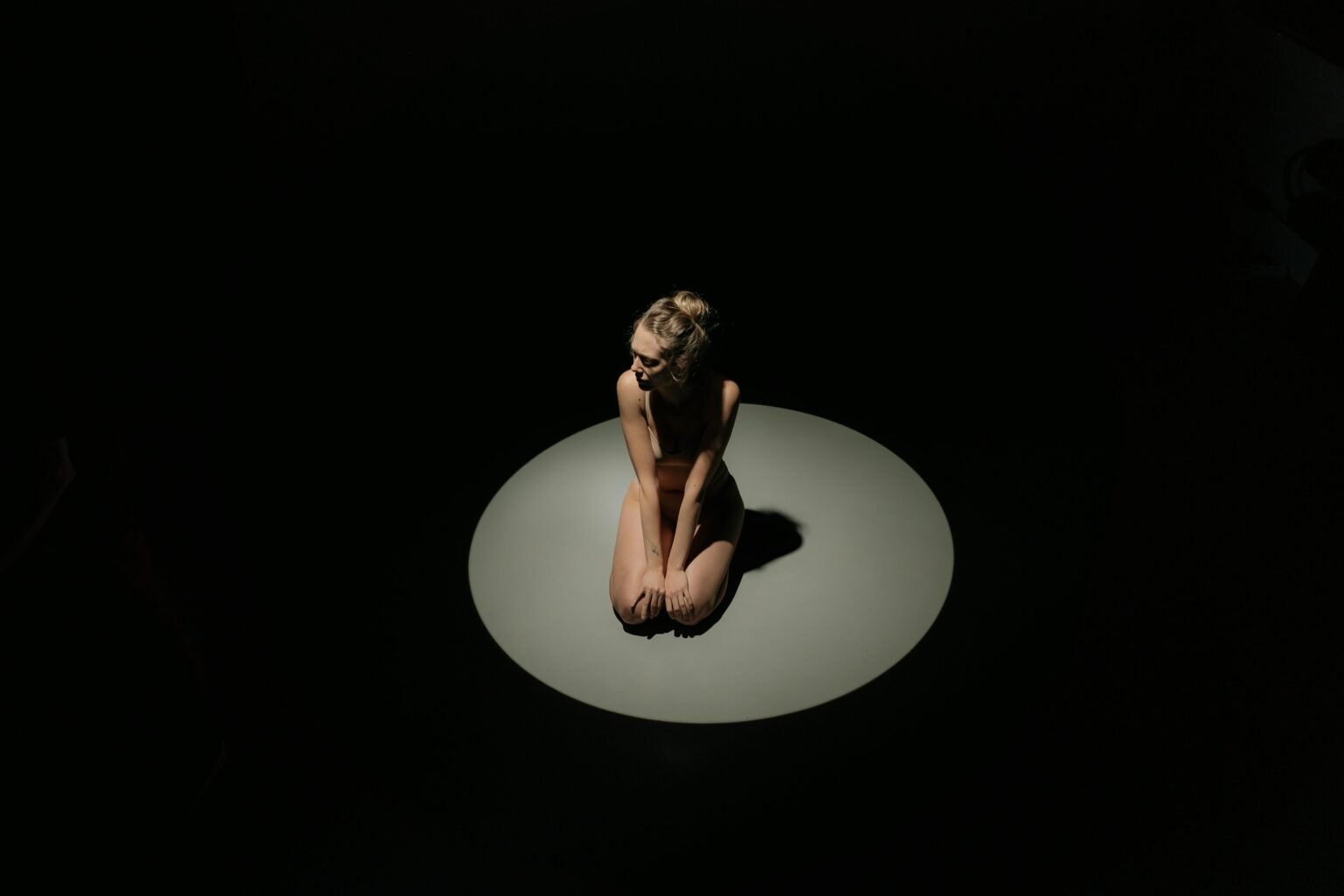

Quand il ne reste plus rien, que reste-t-il ?

Ce n’est pas la solitude du dimanche soir, ni celle des amours perdus. Ce n’est pas l’isolement social, ni le manque de compagnie. La solitude existentielle surgit ailleurs. Dans un lieu où les noms, les habitudes, les rôles et les bruits s’éteignent. Une forme de dépouillement brut, sans drame ni romance. Juste cette absence massive de tout ce qui nous définissait.

Et dans cette absence, une présence. Déconcertante.

Ce texte n’est pas une réponse à la solitude. C’est un face-à-face. Une exploration, sans compas ni destination, de ce que l’on rencontre quand plus rien ne distrait de soi.

Quand tout s’efface, que découvre-t-on ? Un soi réel ou le vertige du vide ?

L’effondrement des décors : une libération involontaire

Un homme perd son emploi, sa compagne le quitte, il change de ville. Il n’est pas « seul ». Il est nu. Là, commence la solitude existentielle : non celle qu’on choisit, mais celle qui s’impose.

C’est la perte des attributs sociaux qui, à bas bruit, déclenche l’effondrement. Non pas l’abandon des autres, mais le démantèlement des stratégies d’évitement.

La véritable solitude n’est pas l’éloignement du monde, mais la fin du besoin de se remplir.

Que reste-t-il quand les activités cessent d’avoir un but, les dialogues un masque, les projets une direction ?

Solitude ou rencontre ?

On croit que la solitude est un manque. Mais elle est parfois un trop-plein qui s’écroule.

Une femme désabusée me dit un jour : « J’ai réalisé que je n’avais jamais été seule avec moi-même. » Elle avait traversé cinquante ans de vie sans ce silence. Quand le monde s’est tu, elle s’est rencontrée. Et elle n’a pas aimé ce qu’elle a vu. Mais c’était la première fois que ce regard était véritable.

La solitude existentielle n’est pas un tunnel. C’est un miroir sans cadre.

Si vous vous retrouviez soudain face à vous-même, sans aucun décor, que verriez-vous ?

La fin des stratégies : le vertige d’être

Nous passons notre vie à nous construire des issues de secours : carrière, amour, distraction, image. Ces réponses ne sont pas mauvaises en soi. Mais elles deviennent des murs.

Dans la solitude existentielle, aucun mur ne répond. Pas de validation, pas de regard, pas d’auditoire. Juste le silence. Et dans ce silence, une question nue : « Que suis-je, si je ne suis plus rien pour personne ? »

Ce n’est pas une crise. C’est une fissure. Par laquelle quelque chose de brutalement vivant peut apparaître.

Avez-vous déjà cessé d’exister dans le regard de l’autre ? Que s’est-il passé alors ?

Une mémoire du mythe : l’exil initiatique

Dans de nombreuses cultures, la solitude était une porte. L’ermite, l’exilé, le prophète : figures de rupture. Leur isolement n’était pas fuite, mais initiation. Dans le désert, sur la montagne, ou au bord du gouffre, les figures antiques affrontaient le vide pour y rencontrer l’indicible.

Aujourd’hui, nous avons remplacé l’exil volontaire par la sursollicitation. Mais le besoin d’être arraché au confort demeure. La solitude existentielle en est la forme moderne : un appel brutal à déserter l’identité acquise.

Et si cette solitude était une initiation que notre époque a oubliée ?

La désertion des illusions : rien à sauver, rien à guérir

Là où les discours dominants veulent soigner la solitude, l’approche existentielle propose de ne rien faire. Pas de solution, pas de remède. Simplement une résidualité : ce qui reste quand tout a été perdu.

On y découvre que ce que l’on croyait essentiel ne l’était pas. Et que ce que l’on n’avait jamais vu était en fait vivant. Un réveil sans euphorie. Un silence habitable.

Que cherchez-vous à reconstruire quand vous perdez tout ? N’est-ce pas ce besoin même qui vous empêche de voir ce qui émerge ?

L’autre solitude : celle qu’on ne fuit plus

Il existe une solitude qui n’est plus un problème, mais un terrain. Elle ne cherche pas d’issue. Elle ne pleure pas. Elle regarde. Sans attentes, sans réponses.

C’est une solitude nue, sans style ni posture. Celle de celui qui n’attend plus qu’on le rejoigne. Non par dépit, mais par clarté.

Elle ne veut rien. Et dans ce rien, elle permet tout.

Et si l’acceptation radicale de la solitude était l’espace même de toute relation authentique ?

Conseils d’exploration (sans promesse ni méthode)

- Essayez de passer une journée sans parler. Pas comme un exercice, mais comme une observation : que se passe-t-il dans le silence ?

- Quand vous êtes seul, notez ce que vous faites spontanément : remplissez-vous ou vous rencontrez-vous ?

- Pensez à un moment où vous vous êtes senti radicalement seul. Que reste-t-il de cet instant aujourd’hui ? Est-il encore vivant ?

- Dans l’absence de tout, pouvez-vous faire l’expérience d’être sans pourquoi ?

Invitation à la discussion

La solitude existentielle n’est ni un drame ni une solution. C’est une expérience brute, un seuil. Peut-être le seul lieu où une vérité non récitée peut apparaître.

Et vous, que découvrez-vous dans le silence quand tout s’efface ?

Partagez votre expérience en commentaire, ou abonnez-vous à notre lettre confidentielle pour explorer ensemble les territoires dépeuplés de soi.